Как появился капитализм. История капитализма

По своей сути, капитализм - это экономическая система, в основе которой лежат три вещи: наёмный труд (работа за заработную плату), частная собственность на средства производства (например заводы, машины, фермы и офисы) и производство с целью продажи и получения прибыли.

Хотя некоторые люди и владеют средствами производства или капиталом, большинство из нас не имеют ничего и поэтому, чтобы выжить, мы должны продавать свой труд в обмен на заработную плату или же перебиваться пособием по безработице. Первая группа людей - это класс капиталистов, буржуазия в марксистской терминологии, а вторая - рабочий класс или пролетариа. Капитализм основан на простом процессе - деньги вкладываются в производство большего количества денег.

Когда деньги функционируют подобным образом, они выступают как капитал. Например, когда компания использует свою прибыль, чтобы нанять больше сотрудников или открыть новые производственные помещения, и таким образом получать больше прибыли, деньги функ-ционируют как капитал. Процесс увеличения капитала (или развития экономики), называемый накоплением капитала, является движущей силой экономики.

Те, кто занимается накоплением капитала, могут делать это успешнее, если им удастся переложить расходы на других. Если компании могут сократить расходы, не защищая окружающую среду или используя потогонную систему труда, они этим воспользуются. Таким образом, катастрофическое изменение климата и повсеместная бедность есть симптомы нормального функционирования системы. Кроме того, чтобы деньги могли создавать больше денег, больше и больше вещей должно подлежать обмену на деньги. Поэтому существует тенденция превращения в товар всего, от предметов повседневного пользования до последовательностей ДНК, выбросов углекислого газа и, самое главное, нашей способности к труду.

И именно этот последний момент - превращение в товар наших творческих и производственных способностей, нашей способности работать - является ключевым в постижении секрета накопления капитала. Деньги превращаются в ещё большие деньги не по волшебству, а в результате работы, которую мы ежедневно совершаем.

В мире, где всё продается, все мы вынуждены что-то продавать, чтобы купить вещи, которые нам нужны. Тем из нас, кому нечего продать, кроме своей способности работать, придётся продать эту способность тем, кто владеет заводами, офисами и т.д. И, конечно, те вещи, которые мы производим на работе, не наши, они принадлежат нашим начальникам.

При этом из-за сверхурочной работы, повышения производительности труда и т.п., мы производим гораздо больше, чем необходимо, что-бы поддерживать нашу способность продолжать работать. Заработная плата, которую мы получаем, примерно соответствует стоимости продуктов, необходимых для поддержания нашей жизни и способности работать каждый день (вот почему в конце каждого месяца наш банковский счёт редко выглядит иначе, чем за месяц до этого). Разница между заработной платой, которую нам платят, и стоимостью того, что мы создаем, и есть то, благодаря чему капитал накапливается или производится прибыль.

Эта разница между нашей заработной платой и ценностью производимой нами продукции называется прибавочной стоимостью. Извлечение работодателями прибавочной стоимости является причиной, по которой мы рассматриваем капитализм как систему, основанную на эксплуатации - эксплуатации рабочего класса.

Этот процесс, по существу, одинаков в случае любого наёмного труда, а не только в частных компаниях. Работники государственного сектора также сталкиваются с постоянными наступлениями на их заработную плату и условия труда для сокращения расходов и максимизации при-были всей экономики в целом.

Неоплачиваемый труд

Накопление капитала также опирается на неоплачиваемую работу, такую как работа по дому или работа на дому. Сюда относится воспроизводство рабочей силы в виде рождения и воспитания детей, нового поколения рабочих и обслуживание действующей рабочей силы: физически, эмоционально и сексуально. Этот неоплачиваемый труд, преимущественно, осуществляется женщинами. Обслу-живание мужчин и детей на дому служит капиталу: от выполнения домашней работы и воспроизводства - этого естественного и свой-ственного женщине дела, а не работы, капитализм получает выгоду в виде бесплатного труда. Когда капиталист платит мужу, он получает двух рабочих, а не одного. Отказ от оплаты домашнего труда делает эту работу невидимой и разделяет рабочий класс на оплачиваемый и неоплачиваемый в ущерб обеим частям.

Конкурентная борьба

Для того чтобы накапливать капитал, наши боссы должны конкурировать на рынке с боссами других компаний. Они не могут позволить себе игнорировать рыночные силы или же они будут сдавать позиции в пользу своих соперников, терять деньги, разориться, быть поглощенными другой компанией, и, в конечном счёте, перестать быть нашими начальниками. Поэтому даже боссы, в самом деле, не правят капитализмом, им правит сам капитал. Именно поэтому мы можем говорить о капитале, как будто у него самого есть влияние или интересы, следовательно, обычно разговор о капитале - более точен, чем разговор о боссах.

В силу вышесказанного, и начальники, и рабочие отчуждены от этого процесса, но по-разному. В то время как с точки зрения рабочих наше отчуждение ощущается в виде контроля, исходящего от нашего босса, босс испытывает его посредством воздействия безликих сил рынка и конкуренции с другими боссами.

Поэтому боссы и политики бессильны перед лицом рыночных сил, каждый вынужден действовать по схеме, ведущей к продолжению накопления (и в любом случае они неплохо на этом нагревают руки!). Они не могут действовать в наших интересах, поскольку любые уступки, которые они нам предоставляют, помогут их конкурентам на национальном или международном уровне.

Так, например, если производитель разрабатывает новые технологии для производства автомобилей, которые в два раза повышают производительность, это может привести к сокращению штата рабочих вдвое, увеличить прибыль и снизить цены на его автомобили для того, чтобы подорвать конкуренцию. Если одна из компаний хочет быть хорошей для своих сотрудников, а не грабить людей, в конце концов, она будет изгнана из бизнеса или захвачена своим более безжалостным конкурентом, так что ей также придётся внедрять новое оборудование и увольнять рабочих, чтобы оставаться конкурентоспособной.

Конечно, если бы предприниматели получили полную свободу действий, чтобы делать всё, что им заблагорассудится, вскоре бы образовались монополии и подавили конкуренцию, что привело бы к застою системы. Поэтому государство заступается за долгосрочные интересы капитала в целом.

Государство

Основная функция государства в капиталистическом обществе это поддержание капиталистической системы и помощь в накоплении капитала. В соответствии с ней, государство использует репрессивные законы и насилие против рабочего класса, когда мы пытаемся действовать в наших интересах против капитала. Например, вводит законы против забастовок или посылает полицейских и солдат для разгона стачек и демонстраций.

В настоящее время либеральная демократия - это идеальный тип государства при капитализме, однако порой для того, чтобы продолжать накопление, капиталом используются разные политические системы для выполнения его воли. Государственный капитализм в СССР и фашизм в Италии и Германии - две такие модели, которые были необходимы для властей того времени, чтобы погло-тить и сокрушить мощные рабочие движения. Движения, которые угрожали самому существованию капитализма.

Когда бесчинства боссов приводят к сопротивлению рабочих, наряду с репрессиями государство время от времени вмешивается, что-бы обеспечить обычную работу бизнеса, без потрясений. По этой причине существуют национальные и международные законы, защищающие права трудящихся и окружающую среду. Обычно сила и соблюдение этих законов определяется балансом сил между хозяевами и рабочими в том или ином месте в указанное время. Напрмер, во Франции, где рабочие лучше организованы и активны, мак-симальная продолжительность рабочей недели составляет 35 часов. В Великобритании, где рабочие менее активны, максимум составляет 48 часов, а в США, где рабочие ещё менее способны на забастовку, законодательное ограничение вообще отсутствует.

История

Капитализм преподносится как естественная система, возникшая как горы или участки суши под воздействием сил не подконтрольных человеку, нам внушают, что эта экономическая система, наконец, коренится в самой человеческой природе. Однако она была установлена не природными силами, а посредством интенсивного и массового насилия по всему миру. Сначала, в результате огораживания в развитых странах независимых крестьян согнали с общинных земель в города, чтобы те работали на фабриках. Любое сопротивление подавлялось. Люди, которые сопротивлялись введению наёмного труда, признавались законом бродягами и заключались в тюрьму, подвергались пыткам, ссылались или были казнены. В Англии только за время правления Генриха VIII 72 000 человек было казнено за бродяжничество.

Позже капитализм распространился по всему земному шару посредством вторжений и завоеваний западных империалистических держав. Целые цивилизации были зверски уничтожены, местные общины были согнаны с их земли, чтобы вынудить их обитателей работать по найму. Те единичные страны, которые избежали завоевания, такие как Япония, внедрили капитализм по собственной воле для того, что-бы конкурировать с другими империалистическими державами.

Капитализм распространился повсеместно, крестьянство и первые поколения рабочих сопротивлялись, но, в конечном счёте, они были подавлены массовым террором и насилием. Капитализм появился отнюдь не благодаря естественным законам человеческой природы: правящая элита распространила его посредством организованного насилия. Может сейчас нам и кажутся естественными идеи частной собственности на землю и средства производства, но не стоит забывать, что они были созданы человеком и насильственным путём внедрены в обществе. Аналогично, существование класса людей, которым нечего продавать, кроме своей рабочей силы, не является чем-то существовавшим всегда - общинные земли, принадлежавшие всем, были отобраны силой, а лишённых собственности вынудили работать за зарплату под угрозой голодной смерти или даже казни. По мере того, как капитал распространялся, он создал глобальный рабочий класс, состоящий из большинства населения мира, которое он эксплуатирует, но от которого также и зависит.

Будущее

Капитализм является доминирующей экономической системой на планете лишь последние двести с небольшим лет. В сравнении с миллионами лет существования человечества это кратковременный отрезок, и было бы наивно полагать, что он продлится вечно. Капитализм полностью зависит от нас - рабочего класса, и от нашего труда, который он эксплуатирует. Он будет существовать лишь столько, сколько мы ему сами позволим.

Класс и классовая борьба: введение

Первое, что нужно сказать, это то, что существуют разные подходы определения людей к тому или иному классу. Часто, когда люди говорят о классе, они говорят с точки зрения культурных/социологических ярлыков. Например, люди из среднего класса любят иностранные кинофильмы, людям рабочего класса нравится футбол, людям из высшего класса нравится носить цилиндры и так далее.

Тем не менее, другой подход в рассуждениях о классе основывается на экономическом положении классов. Именно так говорим о классе и мы, потому что мы считаем это необходимым для понимания устройства капиталистического общества и возможных механизмов его изменения.

Важно подчеркнуть, что наше определение класса служит не задаче классификации отдельных людей или помещения их в определённые рамки, а постижению тех сил, которые формируют наш мир, пониманию того, почему наши боссы и политики поступают именно так и как мы можем действовать для улучшения наших условий.

Класс и капитализм

Экономическая система, которая на сегодняшний день господствует в мире, называется капитализм. По существу, капитализм это система, основанная на самовозрастании капитала - товаров и денег, которые производят больше товаров и больше денег.

Происходит это вовсе даже не по волшебству, а благодаря человеческому труду. За ту работу, которую мы выполняем, нам платят только часть того, что мы производим. Разница между той стоимостью, которую мы произвели, и той, которую нам заплатили, называется прибавочной стоимостью, которую мы произвели. Её наши боссы оставляют себе в качестве прибыли и либо снова вкладывают в дело, чтобы произвести больше денег, либо используют для покупки предметов роскоши.

Для того чтобы такое было возможным, должен быть создан класс людей, которые не владеет ничем, что можно было бы использовать для создания денег, например, офисами, заводами, сельскохозяйственными землями или другими средствами производства. Потому этот класс должен продавать свою способность выполнять работу, чтобы приобретать необходимые товары и услуги, для того чтобы выжить. Этот класс и есть рабочий класс.

Итак, на одном конце спектра находится этот класс, которому нечего продавать, кроме своей способности трудиться. На другом находятся те, кто владеет капиталом, достаточным для того, чтобы нанимать рабочих с целью увеличения капитала. Отдельные люди в обществе оседают где-то между этими двумя полюсами, но с политической точки зрения важно не положение отдельных лиц, а общественное отношение между классами.

Рабочий класс

В таком случае, рабочий класс, или «пролетариат», как его иногда называют, - это класс, который вынужден работать за зарплату, или требовать пособия, если мы не можем найти работу или слишком больны или стары для работы, чтобы выжить. Мы продаём наше время и энергию боссу, чтобы тот получал прибыль. Наш труд является основой общества. И истина состоит в том, что это общество зависит от работы, которую мы выполняем, хотя в то же время всегда притесняет нас, чтобы максимизировать прибыль, что делает его уязвимым.

Классовая борьба

Когда мы на работе, наше время и энергия не принадлежат нам. Мы должны считаться со звонком будильника, расписанием, менеджерами, сроками и целями.

Работа отнимает большую часть нашей жизни. В течение дня мы можем видеть наших менеджеров дольше, чем наших друзей и любимых. Даже если мы получаем удовольствие от части нашей работы, мы ощущаем её как нечто чуждое нам, что-то, что мы очень слабо контролируем. Это верно и тогда, когда речь идёт об организации труда как такового, и тогда, когда мы говорим о количестве часов, перерывах, отгулах и т.п. Навязанная нам, таким образом, работа заставляет нас сопротивляться. Предприниматели и боссы хотят получить от нас максимально много труда, наибольшее количество рабочих часов за наименьшую плату. Мы же, с другой стороны, хотим иметь возможность наслаждаться своей жизнью: мы не хотим переработок и желаем работать меньше за большую оплату.

Этот антагонизм является центральным для капитализма. Между этими двумя сторонами идёт перетягивание: наниматели урезают зарплаты, увеличивают рабочее время, ускоряют темп работы. Но мы пытаемся сопротивляться: как втайне, так и порознь, работая с прохладцей, выкрадывая моменты, чтобы сделать перерыв и по-болтать с коллегами, говоря, что заболели, уходя с работы раньше. Или мы можем сопротивляться публично и коллективно, используя забастовки, замедление работы, захват предприятий и т.д. Это и есть классовая борьба. Столкновение между теми из нас, кто должен работать за зарплату и нашими начальниками и правительствами, которых часто приписывают к классу капиталистов или буржуазии на марксистском жаргоне.

Сопротивляясь бремени работы, мы говорим, что наши жизни более важны, чем прибыли наших начальников. Этим мы оспариваем саму природу капитализма, где прибыль является наиболее важной причиной делать что-либо, и указываем на возможность мира безклассов и частной собственности на средства производства. Мы - рабочий класс, который выступает против своего собственного существования. Мы - рабочий класс, который борется против работы и класса.

Вдали от рабочего места

Классовая борьба ведется не только на рабочем месте. Классовый конфликт обнаруживает себя во многих аспектах жизни. Например, предоставление доступного жилья - это то, что затрагивает интересы всех людей рабочего класса. Однако доступное для нас означает неприбыльное для них. При капиталистической экономике зачастую имеет больше смысла строительство кварталов с роскошными апартаментами, даже когда десятки тысяч людей остаются бездомными, чем строительство жилья, в котором мы можем себе позволить жить. Таким образом, борьба в защиту социального жилья или захват пустующей собственности для дальнейшего проживания являются частью классовой борьбы.

Точно так же обеспечение здравоохранения может быть участком классового противостояния. Правительства или компании стремятся снизить расходы на здравоохранение путём урезания бюджетов и введения платы за услуги, чтобы переложить тяжесть затрат на рабочий класс, тогда как мы хотим по возможности лучшего здравоохранения, по наименьшей возможной цене.

Средний класс

Хотя экономические интересы капиталистов прямо противоположны интересам рабочих, меньшинство рабочих будет более обеспеченным, чем остальные, или будет обладать некоторой степенью власти над остальными. Говоря об истории и социальных переменах, целесообразно отнести эту группу к среднему классу, чтобы понять поведение различных групп.

Время от времени можно сорвать классовую борьбу, делая возможным формирование и рост среднего класса - Маргарет Тэтчер поощряла владение квартирами, продавая по дешёвке жильё социального найма в Великобритании в ходе крупной борьбы 1980-х, зная, что рабочие с меньшей вероятностью станут бастовать, если у них будет ипотека. А в Южной Африке формирование среднего класса позволило сорвать борьбу рабочих, когда был уничтожен апартеид, путём допущения ограниченного карьерного роста и предоставления некоторым чернокожим работникам доли участия в системе.

Начальники пытаются найти всевозможные способы материально и психологически разделить рабочий класс, в том числе по уровню зарплаты, профессиональному статусу, расовому и гендерному признакам. Следует ещё раз обратить внимание на то, что мы используем эти классовые определения, чтобы постичь действующие общественные силы, а не для того, чтобы навешивать людям ярлыки или предсказывать, как те или иные люди поступят в данной ситуации.

Заключение

Разговор о классе в политическом смысле - это разговор не о том, каковы ваши отличительные черты, а о базовом конфликте, который характерен для капитализма - те из нас, кто должен работать, чтобы выжить против тех, кто получает прибыль за счёт нашего труда. Сражаясь за собственные интересы и потребности против диктатуры капитала и рынка, мы закладываем фундамент общества нового типа - общества, ориентированного на непосредственное удовлетворение наших потребностей: либертарного коммунистического общества.

Предисловие

Сегодня в нашей стране очень много споров, особенно в левой среде, о том, что из себя в нашу современную эпоху представляет класс пролетариев. Утеряв диалектико-материалистические ориентиры некоторые левые (о буржуазных «ученых» мы и не говорим, им по долгу службы не положено заниматься познанием истины) доходят до того, что вообще не видят в современном капиталистическом обществе пролетариат, хотя наличие класса буржуазии при этом не отрицают.

Немалое число таких граждан, нередко именующих себя экспертами и действительно имеющих те или иные научные регалии, подвизаются в коммунистических организациях, ну, или скорее организациях, считающихся в нашем буржуазном обществе коммунистическими.

Да, увы, дожила Россия, трудовой народ которой имеет более чем 70-летний опыт жизни при социализме, и до такого позора, когда коммунистом себя может назвать без зазрения совести любой даже не мелкобуржуазный демократ, а чуть ли не либерал. И все это преспокойно «съедается» нашей левой средой, которая везде и всюду заявляет о своей якобы приверженности социалистическим идеалам.

Причина этих печальных явлений известна. Это все последствия позднесоветского ревизионизма — страшной раковой опухоли, не только уничтожившей коммунистическую партию советского рабочего класса и ставшего важнейшей причиной гибели советского социализма, но еще и разгромившей чуть ли не подчистую международное коммунистическое движение, в результате чего давно прогнивший капиталистический строй все еще имеет возможность существовать на нашей планете.

Но вздыхать и охать тут бесполезно, надо работать и восстанавливать то, что было утеряно. В первую очередь это, конечно, возвращать рабочему классу знания, без которых вперед нельзя будет продвинуться ни на шаг.

Вопрос о классах в капиталистическом обществе вообще, и в первую очередь, о пролетариате, здесь является наиважнейшим. Ибо если революционного класса нет, то о какой социалистической революции может вообще идти речь? А вывод будет именно такой, если признать за истину заявление буржуазных демагогов от науки об отсутствие в современном капиталистическом обществе класса пролетариев. Правда, для недоверчивых у буржуазных идеологов на готове еще один вариант — они обнаружили в нашем современном обществе новый прогрессивный общественный класс — «когнитариат» — слой наиболее образованных служащих и интеллигенции, поскольку, мол, наука ныне стала, как и предсказывал Маркс, важнейшей производительной силой общества, определяющей все его развитие.

Чтобы разобраться во всех буржуазных мифах, в огромном числе распространяемых в нашем обществе пропагандистами буржуазной идеологии, необходимо для начала понять, что такое вообще общественные классы, какова классовая структура капиталистического общества, проследить, как изменялся с течением времени капитализм и как вместе с ним менялись общественные классы и межклассовые слои капиталистического общества, выяснить, что в общественных классах сохранилось от старого капитализма и что нового привнесла с собой его последняя стадия — империализм. Без такого рода исследований заявления об исчезновении одного класса или появлении другого класса будут не более чем фантазией досужего обывателя, которые никакого серьезного интереса не представляют.

Все эти исследования проводились в свое время в СССР, и они со всей наглядностью показали, что никуда пролетариат не исчез, как бы ни хотелось этого мировой буржуазии. Рабочий класс современного капиталистического общества всего лишь несколько изменил свое содержание, впитав в себя те слои и классы капиталистического общества, которые ранее, в эпоху становления капитализма, были относительно самостоятельными.

Потому мы посчитали возможным при подготовке настоящей статьи не «открывать Америки», а в значительной степени воспользоваться тем, что уже было сделано до нас советскими учеными. Тем более, что те явления, которые мы наблюдаем сегодня в капиталистическом мире, зародились еще в середине XX века (речь идет, в первую очередь, о влиянии на классовую структуру капиталистического общества научно-технической революции — НТР) и уже к концу 80-х гг. проявили себя достаточно ярко, что было замечено и проанализировано советскими исследователями.

То, что мы видим сегодня в нашем обществе, есть, по сути, завершение тех процессов, начало которым было положено более чем полвека назад. Вот с XX века, со времени перехода капитализма в свою заключительную стадию — стадию империализма, нам и следует начать, поскольку, не понимая глубинных корней наблюдаемых ныне явлений, не рассматривая классовую структуру капиталистического общества в динамике, мы не сумеем до конца понять те явления и события, которые имеют место теперь.

Но сначала немного теории, чтобы понять, что есть классы, чем они характеризуются при капитализме и какие слои и прослойки в них существуют.

Главный элемент классовой структуры капитализма

Классовая структура в капиталистических странах выражает систему социальных групп капиталистического общества, основанием существования которых служат капиталистические производственные отношения, капиталистический способ производства. Она есть социальный образ капиталистического бытия.

Но выявить классовую структуру конкретного капиталистического общества непросто. Дело в том, что в реально существующих капиталистических странах капиталистический способ производства и капиталистические производственные отношения не являются, как правило, единственно существующими видами и формами производственных отношений, единственного способа производства. В реальных капиталистических странах наряду с господствующими капиталистическими существуют также иные, «некапиталистические» формы производственных отношений.

«Здесь, - писал К. Маркс,- перед нами выступает одна особенность, характерная для такого общества, в котором определенный способ производства является преобладающим, хотя еще не все производственные отношения данного общества подчинены этому способу производства».

Отсюда классовая структура исследуемого общества выступает не как «чистая» структура одного капиталистического способа производства, а как такая система, в которой наряду с элементами «чисто-капиталистической» классовой структуры наличествуют и элементы классовой структуры, выросшие на «некапиталистических» производственных отношениях (например, феодальных).

Тот факт, что в конкретном обществе наряду с преобладающим способом производства существуют и иные производственные отношения вполне понятен, ибо это реальное общество выросло из предшествовавшего ему общественного организма, в котором господствовал иной способ производства.

Но вопрос о соотношении «чистых» и «нечистых» («системных» и «несистемных») элементов в классовой структуре капитализма не так прост и не решается формально, по принципу: система той или иной формации состоит из элементов двух уровней - системного (обязательного) и несистемного (необязательного). Известно, например, что в США капитализм возник на чистой от феодализма почве, а следовательно, там классовая структура капиталистического общества наименее «засорена» несистемными элементами. Да и диалектика развития капиталистических стран, выросших из феодализма, такова, что по мере развития и укрепления капитализма социальная структура в них изменяется, приближаясь к «чисто капиталистической».

Нередко весьма сложно четко разграничить «чистые» и «нечистые», системные и несистемные элементы в классовой структуре капиталистического общества, ибо господствующий в нем способ производства накладывает свой капиталистический облик на все иные производственные отношения, преобразует, модифицирует их по своему образу и подобию.

«Так, в феодальном обществе ,- писал К. Маркс,- приобрели феодальный облик даже и такие отношения, которые весьма далеки от существа феодализма… Например, феодальный облик приобрели чисто-денежные отношения, где дело идет вовсе не о взаимных личных услугах сюзерена и вассала…».

Точно так же обстоит дело при капиталистическом способе производства. «Тот определенный общественный характер, который средства производства, выражая определенное производственное отношение, приобретают при капиталистическом производстве, в такой мере сросся с материальным бытием этих средств производства как таковых, а в представлении буржуазного общества в такой степени неотделим от этого материального бытия, что указанный общественный характер (выражаемый как определенная категория) приписывается даже таким отношениям, которые прямо противоречат ему» .

Только глубокое понимание природы господствующих производственных отношений, существа общественного характера средств производства дает возможность выделить чисто капиталистические отношения и соответствующую им классовую структуру и отграничить от них иные производственные отношения и несистемные элементы классовой структуры. На это совершенно неспособны буржуазные социологи, для которых все существующее при капитализме материальное бытие и его социальное воплощение представляются совокупностью равнозначных частей - без выделения решающих, исконных, основных и второстепенных, остаточных и «чужих» элементов.

Марксизм выделяет коренную черту капиталистического способа производства, капиталистических производственных отношений, заложенное в них основное движущее противоречие и на основе этого указывает на самое существенное и самое главное, постоянное и непреходящее в классовой структуре капитализма.

В «Экономическо-философских рукописях 1844 года» К. Маркс так охарактеризовал «развитую до степени противоречия» противоположность в отношении к средствам производства, которая определяет все существо социальной структуры капиталистического общества: «…Противоположность между отсутствием собственности и собственностью является еще безразличной противоположностью; она еще не берется в ее деятельном соотношении, в ее внутреннем взаимоотношении и еще не мыслится как противоречие, пока ее не понимают как противоположность между трудом и капиталом… Но труд, субъективная сущность частной собственности, как нечто исключающее собственность, и капитал, объективированный труд, как нечто исключающее труд,- такова частная собственность как развитая до степени противоречия форма указанной противоположности, а потому как энергичная, напряженная форма, побуждающая к разрешению этого противоречия» .

Итак, с одной стороны - капитал, владение средствами производства, созданными чужим трудом, и исключающее собственный труд капиталистов. С другой стороны, труд работников на средствах производства, полностью исключающий собственность трудящихся на эти средства производства. «Разъединение выступает в нынешнем обществе как нормальное отношение… Здесь совершенно разительно обнаруживается тот факт, что капиталист как таковой есть лишь функция капитала, а рабочий - функция рабочей силы» .

Таковы два коренных противоположных отношения к средствам производства, первое из которых ведет к образованию в капиталистическом обществе класса капиталистов, или буржуазии, а второе - к выделению в нем рабочего класса, или пролетариата.

Это существеннейшая черта классовой структуры капиталистического общества, вырастающая именно из капиталистического способа производства, а потому это - главный чисто капиталистический, системный элемент классовой структуры капитализма. Без него классовая структура капиталистического общества не может быть понята. Именно поэтому вся буржуазная социологическая мысль с завидной последовательностью «единодушно» отвергает этот существеннейший, основополагающий элемент социальной структуры капиталистического общества.

Буржуазия, пролетариат, земельные собственники

Суть, ядро классовой структуры капиталистического общества К. Маркс и Ф. Энгельс выразили в «Манифесте Коммунистической партии» всего двумя словами: «Буржуа и пролетарии»: «Наша эпоха, эпоха буржуазии, отличается, однако, тем, что она упростила классовые противоречия: общество все более и более раскалывается на два большие враждебные лагеря, на два большие, стоящие друг против друга, класса - буржуазию и пролетариат» .

Подчеркивая непреходящее, первостепенное значение этого положения, В. И. Ленин писал, что «весь «Капитал» Маркса посвящен выяснению той истины, что основными силами капиталистического общества являются и могут являться только буржуазия и пролетариат:

- буржуазия как строитель этого капиталистического общества, как его руководитель, как его двигатель,

- пролетариат как его могильщик, как единственная сила, способная сменить его» .

Итак, один полюс модели классовой структуры капиталистического общества (являющийся результатом самого существа капиталистического способа производства) - капитал, буржуазия; другой полюс - труд, пролетариат, наемный рабочий.

Что представляет собой каждый из этих двух полюсов, каждый из двух основных, центральных классов капиталистического общества?

Как писал Ф. Энгельс, «под буржуазией понимается класс современных капиталистов, собственников средств общественного производства, применяющих наемный труд» . Употребление наемного труда, за счет эксплуатации которого живут владельцы средств производства,- главное в понимании сущности буржуазии.

В. И. Ленин по этому поводу писал: «Каков главный признак капитализма? - Употребление наемного труда» .

Относительно рабочего класса Ф. Энгельс писал: «Под пролетариатом понимается класс современных наемных рабочих, которые, будучи лишены своих собственных средств производства, вынуждены, для того чтобы жить, продавать свою рабочую силу» .

Эту существеннейшую черту рабочего класса К. Маркс еще более конкретизировал. Капиталу прямо противостоит такой труд, который, с одной стороны, исключает собственность на средства производства, на капитал, а с другой стороны - сам непосредственно создает этот капитал, прибавочную стоимость, этот «объективированный труд». Пролетарий, рабочий есть непосредственный производитель капиталистической прибавочной стоимости . По словам К. Маркса, «под «пролетарием» в экономическом смысле следует понимать исключительно наемного рабочего, который производит и увеличивает «капитал» и выбрасывается на улицу, как только он становится излишним для потребностей возрастания стоимости «господина капитала»…» .

Следовательно, рабочий класс в условиях капитализма есть класс современных наемных рабочих, лишенных собственных средств производства, продающих капиталистам свою рабочую силу и непосредственно производящих для них прибавочную стоимость, капитал.

Следует остановиться на высказываниях К. Маркса в «Капитале» о том, что капиталистическое общество делится не на два, как мы выше говорили, а на три большие основные класса. Этот момент требует разъяснения.

В самом начале главы «Классы» К. Маркс писал: «Собственники одной только рабочей силы, собственники капитала и земельные собственники, соответственными источниками доходов которых является заработная плата, прибыль и земельная рента, следовательно, наемные рабочие, капиталисты и земельные собственники образуют три больших класса современного общества, покоящегося на капиталистическом способе производства» . Еще ранее К. Маркс отмечал: «…Мы имеем здесь перед собой все три класса, которые в совокупности и в отношении друг к другу составляют остов современного общества: наемный рабочий, промышленный капиталист, земельный собственник» . И еще в одном месте по той же теме: «Капитал - прибыль (предпринимательский доход плюс процент), земля - земельная рента, труд - заработная плата: вот триединая формула, которая охватывает все тайны общественного процесса производства» .

Так какая — двуединая или триединая формула классовой структуры капитализма раскрывает все тайны капиталистического способа производства?

Сам К. Маркс четко намечает ответ на этот вопрос: это двуединая формула для развитой классовой структуры капитализма, и триединая для той, которая реально выросла в большинстве стран из предшествующего феодального общества .

Нельзя забывать, что обычно 18 экономическая структура капиталистического общества выросла из экономической структуры феодального общества.(Хотя капитализм иногда складывается и на чистой от феодализма почве, как это имело место в США.) Поэтому соответствующая капитализму форма земельной собственности создается им самим посредством подчинения феодального земледелия капиталу. Поэтому-то К. Маркс везде и говорит, что это «есть специфически историческая форма ее, превращенная воздействием капитала и капиталистического способа производства форма либо феодальной земельной собственности, либо мелкокрестьянского земледелия…».

Но в том-то и дело, что на первых порах своего превращения бывшая земельная собственность не сразу становится (по крайней мере, во всем своем объеме) полностью и чисто капиталистической собственностью, т. е. такой, когда ее владелец нанимает рабочую силу и посредством ее применения создает прибавочную стоимость, капитал. На первых порах эта превращенная капиталистическая земельная собственность такова, что она действительно служит источником капиталистической эксплуатации, но эксплуатации, осуществляемой не непосредственно самим землевладельцем (который большей частью еще и не способен на это, не накопил соответствующего опыта), а капиталистическим арендатором земли, капиталистическим фермером, уплачивающим ренту владельцу земли.

По всем этим причинам класс земельных собственников хотя и является классом, подчиненным капиталистическому способу производства, превращенным и видоизмененным им, но в то же время он существенно отличается от класса собственно капиталистов. По словам К. Маркса, рента представляет «всего лишь часть прибыли, выделенную из прибыли и достающуюся классу, отличному от класса капиталистов» .

Следовательно, нет ничего непоследовательного в том, что, характеризуя капитализм, К. Маркс называет в одних случаях два основных, а в других - три больших класса, покоящихся на капиталистическом способе производства. Это диалектика. К. Маркс четко поясняет, что наряду с классом капиталистов и классом наемных рабочих класс земельных собственников является большим классом капиталистического общества, но, в отличие от первых двух,- исторически преходящим , переходным для самого капитализма классом.

При условии существования земельной собственности «капитал вынужден оставлять земельному собственнику избыток стоимости над ценой издержек… Это различие - историческое; оно, стало быть, может исчезнуть» . Этот исторический факт «свойствен известной ступени развития земледелия, а на более высокой ступени может исчезнуть» .

Класс земельных собственников существует лишь на известной, определенной, т. е. начальной , менее развитой, ступени капиталистического общества (а иногда эта ступень вообще может отсутствовать в исторической практике развития отдельной страны, как это имело место в США). Со временем, на более развитой ступени, этот класс при капитализме обуржуазивается и исчезает.

Поэтому класс земельных собственников не входит в ту «чистую» модель классовой структуры капитализма, которая вытекает и порождается самим капиталистическим способом производства. Но он входит - и только на начальных и средних ступенях развития - в ту реальную классовую структуру капиталистического общества, которая вырастает исторически из предшествовавшего ему феодального общества.

Разграничение между «чистыми» и реально существующими, между системными и несистемными элементами классовой структуры позволяет увидеть главное - тенденцию, закономерность ее развития и изменения в условиях капиталистического общества.

По своему внутреннему составу буржуазия и пролетариат также содержат системные (обязательные) и несистемные (необязательные) элементы, что также важно учитывать при изучении классовой структуры капитализма.

Внутриклассовый состав буржуазии и пролетариата

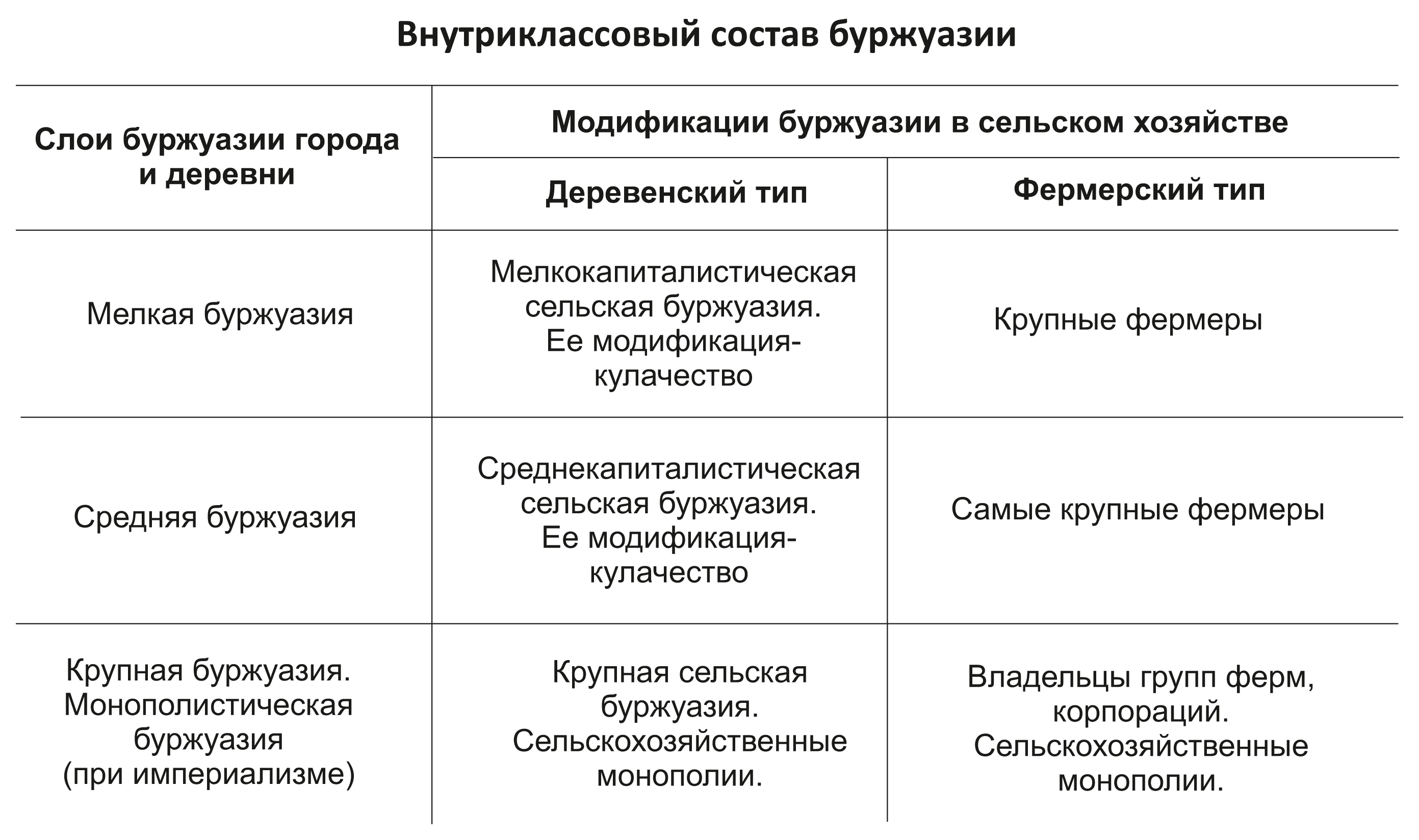

В составе буржуазии имеющиеся основные социальные слои и группы выделяются наиболее существенным чертам буржуазии в целом. Речь идет о характеристике частей буржуазии с точки зрения, во-первых, владения капиталом, средствами общественного производства, и во-вторых, объема применяемого, эксплуатируемого наемного труда.

К. Маркс, Ф. Энгельс и В. И. Ленин подходили к классовому анализу именно с этих методологических позиций, в результате чего выделяли в составе буржуазии три основных слоя: мелких капиталистов, средних капиталистов (средней буржуазии) и крупных капиталистов (крупной буржуазии). На высшей ступени развития капитализма выделяется слой сверхкрупной (или, как говорил К. Маркс, магнатов капитала) - монополистической, государственно-монополистической буржуазии. Последний слой также является системным элементом класса капиталистов, но, в отличие от первых трех, элементом не на всех ступенях развития капитализма, а только его высшей стадии развития — империализма.

Как и все социальные группы капиталистического общества, класс буржуазии действует, функционирует в условиях социально-экономического разделения города и деревни, а потому все основные слои буржуазии выступают в форме слоев мелких, средних, крупных и монополистических капиталистов города и деревни.

В зависимости от сферы приложения капитала, общественного разделения труда буржуазия делится на финансовую, занятую производством (промышленностью, строительством, транспортом, связью, сельским хозяйством и т. д.) и торговую буржуазию, капиталистов в сфере недвижимости, обслуживания и услуг (кино, радио, телевидение, печать, система отелей, ресторанов и т. д.). Все они функционируют в городе и деревне, сосредоточиваясь главным образом в городе.

В современных развитых капиталистических странах показывает мелкие городские капиталисты - это обычно владельцы небольших промышленных или торговых предприятий, предприятий в сфере услуг, живущие главным образом за счет эксплуатации труда наемных работников (примерно от 4 до 50 человек), и нередко работающие в этих предприятиях сами или вместе с членами своих семей.

Средняя буржуазия охватывает владельцев предприятий с большим объемом капитала, средств производства и с более широкой эксплуатацией наемного труда (приблизительно от 50 до 500 рабочих).

Крупная буржуазия - это владельцы огромных предприятий, на которых эксплуатируются многие сотни и тысячи трудящихся. Немногочисленный слой монополистической и государственно-монополистической буржуазии контролирует ключевые позиции в экономике капиталистических стран.

В разных по экономическому развитию и мощи капиталистических странах различные слои буржуазии не одинаковы, потому приводимые цифры используемых наемных работников в качестве критериев разделения буржуазии на мелкую, среднюю и крупную носят приблизительный характер. Для более точной характеристики необходимо также учитывать размеры активов, объем выпускаемой продукции, занимаемую долю рынка и т. д.

Слои буржуазии в сельском хозяйстве более многочисленны. Прежде всего, само сельское хозяйство, в котором действуют мелкие, средние, крупные и монополистические капиталисты, выступает в двух формах: деревенского или фермерского типа.

Почти во всех странах, перешедших к капитализму от феодализма, сложился деревенский тип сельского хозяйства, когда сельское население сгруппировано в поселки типа деревни, села. Это сравнительно отсталая форма сельского хозяйства при капитализме. В некоторых капиталистических странах возникает сельское хозяйство фермерского типа, которое выше деревенского, доставшегося от феодализма. В одних государствах (США) фермерство возникло на свободной от феодализма почве, в других (например, Швеция) оно приходит на смену деревенскому типу хозяйствования в результате высокого развития капитализма. В. И. Ленин отмечал, что из «зажиточного крестьянства вырабатывается класс фермеров…» .

В сельском хозяйстве деревенского типа мелкие капиталисты обычно представлены основной частью сельской буржуазии (или деревенской, крестьянской буржуазии, зажиточного, крупного крестьянства), которая образуется из крестьянства в процессе развития капитализма. Хозяйственные крестьяне и кулаки и составляют «кадры нарождающейся сельской буржуазии» . Мелкие и частично средние капиталисты в составе сельской буржуазии обладают таким количеством земли, орудий производства и наемной рабочей силы, которые еще не позволяют им самим физически не участвовать в производственных работах. Главная черта этих представителей сельской буржуазии - их личная физическая работа в своем хозяйстве .

«Крупным крестьянством… являются капиталистические предприниматели в земледелии, хозяйничающие по общему правилу с несколькими наемными рабочими, связанные с «крестьянством» лишь невысоким культурным уровнем, обиходом жизни, личной физической работой в своем хозяйстве. Это - самый многочисленный из буржуазных слоев…» .

Несмотря на собственный труд такие сельские буржуа (как и все капиталисты в деревне) живут прежде всего за счет эксплуатации чужого труда .

Наибольшая часть средних капиталистов и крупные капиталистические предприниматели в сельском хозяйстве деревенского типа в отличие от мелких капиталистов не участвуют в постоянном физическом труде в сельском хозяйстве. Это обусловлено тем, что они обладают гораздо большим, чем мелкокапиталистическая часть сельской буржуазии, количеством земли, орудий производства и наемной рабочей силы. Средние и крупные капиталисты в сельском хозяйстве образуются из разбогатевших представителей мелкокапиталистической сельской буржуазии, бывших феодалов и другими путями.

Модификацией сельской буржуазии, а следовательно, несистемным, не обязательным элементом в составе буржуазии в деревне является кулачество - одна из низших и худших форм мелкого и частично среднего капитализма в земледелии деревенского типа. Оно возникает среди сельской буржуазии там, где имеются наиболее глубокие остатки феодализма. Являясь формой сельской буржуазии, кулачество не охватывает ее целиком, хотя часто и составляет подавляющее большинство сельской буржуазии. Даже в России, давшей пример сильнейшего развития кулачества, оно не охватило целиком всей сельской буржуазии. Поэтому В. И. Ленин не подменяет одно другим, говорит о них раздельно, как о кулаках и деревенской буржуазии .

Следовательно, понятия кулачества и сельской буржуазии не равнозначны. Главное отличие кулачества от сельской буржуазии в том, что сила кулачества основана на грабеже других производителей - мелких и средних крестьян в своих же деревнях и селах. «Немногочисленные зажиточные крестьяне, находясь среди массы «маломощных» крестьян, ведущих полуголодное существование на их ничтожных наделах, неизбежно превращаются в эксплуататоров худшего вида, закабаляющих бедноту раздачей денег в долг, зимней наемкой и пр. и пр.» . Постоянный грабеж местного населения превращает кулаков в наиболее ненавистных в деревне хищников и эксплуататоров.

Сила же сельской буржуазии основана, писал В. И. Ленин, на самостоятельной организации производства, «тоже на грабеже, но только уже не самостоятельных производителей, а рабочих» .

В сельском хозяйстве фермерского типа мелкими капиталистами являются главным образом крупные фермеры (подобно тому, как в деревне мелкие капиталисты - это крупные, зажиточные крестьяне). Они живут не за счет собственного труда, а за счет эксплуатации наемной рабочей силы. Мелкие же и средние фермеры, живущие за счет собственного труда, занимают промежуточное положение между фермерами-капиталистами и сельскохозяйственными рабочими, представляя мелкую буржуазию. Самые крупные фермеры, владеющие еще большим количеством земли, орудий производства, наемной рабочей силы, представляют средний слой капиталистов в сельском хозяйстве фермерского типа, а владельцы групп ферм - слой крупных капиталистов. Ключевые позиции в капиталистическом сельском хозяйстве занимают сельскохозяйственные корпорации и монополии.

Внутренний состав буржуазии с ее основными модификациями приведен в таблице:

Градация рабочего класса на основные социальные слои и группы определяется на основании коренных признаков пролетариата: того, во-первых, что это современные наемные рабочие, во-вторых, что они продают свою рабочую силу, поскольку лишены собственных средств производства, в-третьих, что они непосредственно производят прибавочную стоимость, капитал. Степень проявления этих существенных признаков в разных слоях и группах рабочего класса служит критерием их разграничения между собой. По своему составу пролетариат делится «на более и менее развитые слои»

.

Градация рабочего класса на основные социальные слои и группы определяется на основании коренных признаков пролетариата: того, во-первых, что это современные наемные рабочие, во-вторых, что они продают свою рабочую силу, поскольку лишены собственных средств производства, в-третьих, что они непосредственно производят прибавочную стоимость, капитал. Степень проявления этих существенных признаков в разных слоях и группах рабочего класса служит критерием их разграничения между собой. По своему составу пролетариат делится «на более и менее развитые слои»

.

Внутриклассовый состав пролетариата

От чего же зависит и в чем выражается эта разная степень развития социальных слоев и групп внутри рабочего класса?

Ф. Энгельс указал на важность такого критерия:

«…Уровень развития различных рабочих находится в прямой зависимости от их связи с промышленностью… следовательно, промышленные рабочие лучше всех сознают свои интересы, горнорабочие уже хуже, а сельскохозяйственные рабочие еще почти совсем их не сознают. Мы обнаружим эту зависимость также и в рядах самого промышленного пролетариата: мы увидим, что фабричные рабочие - эти первенцы промышленной революции - с самого начала и до настоящего времени являлись ядром рабочего движения и что остальные рабочие примыкали к движению в той мере, в какой их ремесло захватывалось промышленным переворотом» .

Таким образом, связь с промышленностью, с промышленным развитием в данном случае рассматривается не просто как фактор общественного разделения труда, а как такой экономический момент, который обусловливает определенную степень социальной развитости разных отрядов рабочего класса при капитализме.

В середине XIX столетия Ф. Энгельс выделил в составе рабочего класса Англии три отряда: промышленный пролетариат (сего ядром - фабрично-заводскими рабочими), горнопромышленный пролетариат и сельскохозяйственный пролетариат .

Говоря о наиболее развитой части рабочего класса, В. И. Ленин указывал на городских и особенно фабрично-заводских, промышленных рабочих, подчеркивая, что по отношению к пролетариату в целом фабрично-заводские рабочие играют роль передовых рядов, авангарда.

Учитывая все это, мы может утверждать, что пролетариат подразделяется на два основных социальных слоя:

— промышленный пролетариат (который в свою очередь делится на ядро - фабрично-заводской пролетариат, т. е. рабочих обрабатывающей промышленности, и на «горнопромышленный пролетариат», т. е. рабочих добывающей промышленности)

— и сельскохозяйственный пролетариат.

Поскольку все отряды рабочего класса (вышеперечисленные, а также транспорта, связи, строительства, коммунального обслуживания и другие) находятся в городе или деревне, весь пролетариат в этом горизонтальном разрезе делится на городской и сельский пролетариат.

Промышленный пролетариат , его фабрично-заводское ядро, и сельскохозяйственный пролетариат - главные системные элементы внутри структуры рабочего класса при капитализме.

С точки зрения основных признаков пролетариата в нем выделяются (на всех или на высшей стадии капитализма — при империализме) две крайние социальные группы: с одной стороны, рабочей бюрократии и рабочей аристократии, с другой стороны - безработных пролетариев.

«Империализм имеет тенденцию и среди рабочих выделить привилегированные разряды и отколоть их от широкой массы пролетариата»

. Образуется своего рода прослойка К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 26, ч. II, стр. 263, 264.

В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 3, стр. 169.

В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 4, стр. 431.

В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 41, стр. 174-175.

См. В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 4, стр. 431; т. 37, стр. 315.

В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 4, стр. 56.

В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 1, стр. 110, примечание.

В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 41, стр. 58-59.

К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 2, стр. 260.

См. там же, стр. 246-247, 260.

В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 27, стр. 404.

Там же, стр. 308.

В конце XIX Россия относилась к числу стран со средним уровнем развития капитализма. Капиталистический уклад определял основные тенденции развития общества, и под его воздействием происходило изменение социально-классовой структуры общества. В то же время особенностью капиталистического развития России была его крайняя неравномерность развития в различных регионах страны.

Особенности экономического развития России в пореформенный период дают ключ к пониманию своеобразия ее классового строения, ибо специфика капиталистического развития определила и особенности социально-классовой структуры российского общества. Одновременное существование в стране самых передовых форм промышленности и полу-средневековых форм земледелия предопределило и одновременное существование здесь классов развитого буржуазного общества – пролетариата, буржуазии и классов-сословий – крестьян и помещиков.Государственный строй России способствовал сохранению сословного неравенства. Из всех сословий российского общества: дворянства, духовенства, купечества, крестьянства, мещанства и т. д. – высшим, безраздельно господствовавшим в стране во второй половине XIX в. оставалось дворянство.

В результате развития капиталистических отношений в пореформенный период в России начинает складываться новое буржуазное общество. В силу особенностей развития капитализма в стране господствующий класс феодального общества– помещики-землевладельцы – и в начале ХХ в. по-прежнему сохранял свою экономическую силу и власть. Для политического строя страны был характерен произвол бюрократии, сохранялись сословные привилегии, национальное неравенство.

Общественно-политическое движение в России во второй половине XIX века

Предпосылки

Несмотря на проводимые реформы, Россия оставалась абсолютной монархией со всеми ее атрибутами. Самодержавная власть становилась все более тяжелым бременем для народов России. Основная масса россиян была лишена всяких гражданских прав. Безграничная власть чиновников и полиции, произвол губернаторов и градоначальников, взятничество, бюрократизм и казнокрадство стали нормой существующей системы. В провинциях этот список пороков властных структур дополнялся национальным гнетом, насильственной русификацией, ущемлением прав нерусского населения. Однако раскол в российском обществе шел не по национальному, а по социальному признаку. Зачастую уровень жизни русского населения был ниже уровня жизни других народов России.

"Шестидесятники". Подъем крестьянского движения в 1861-1862 гг. был ответом народа на несправедливость крестьянские реформы 19 февраля. Это активизировало радикалов, которые надеялись на крестьянское восстание.

В 60-е годы сложилось два центра радикального направления. Один - вокруг редакции "Колокола", издаваемого А.Г. Герценом в Лондоне. Он пропагандировал свою теорию "общинного социализма" и резко критиковал грабительские условия освобождения крестьян. Второй центр возник в России вокруг редакции журнала "Современник". Его идеологом стал Н.Г. Чернышевский, кумир разночинной молодежи того времени. Он также критиковал правительство за сущность реформы, мечтал о социализме, но, в отличие от А.И. Герцена, видел необходимость использования Россией опыта европейской модели развития.

"Земля и воля". Это была первая крупная революционно-демократическая организация. В нее входило несколько сотен членов из разных социальных слоев: чиновники, офицеры, литераторы, студенты.

Первые тайные организации просуществовали недолго. Спад крестьянского движения, поражение восстания в Царстве Польском (1863), усиление полицейского режима - все это привело к их самороспуску или разгрому. Одни участники организаций (в том числе Н.Г. Чернышевский) были арестованы, другие эмигрировали. Правительству удалось отбить натиск радикалов первой половины 60-х годов.

Во второй половине 60-х годов вновь возникли тайные кружки. Их члены сохранили идейное наследие Н.Г.Чернышевского, но, разуверившись в возможности народной революции в России, перешли к узко заговорщической и террористической тактике. Свои высокие нравственные идеалы они пытались воплотить безнравственными средствами. В 1866 г. член кружка Н.А. Ишутина Д.В. Каракозов совершил покушение на царя Александра II.

Революционные народники. Основные идеи революционных народников: капитализм в России насаждается "сверху" и на русской почве не имеет социальных корней; будущее страны - в общинном социализме; крестьяне готовы к восприятию социалистических идей; преобразования должны осуществляться революционным методом. М.А. Бакуниным, ПЛ. Лавровым и П.Н. Ткачевым были разработаны теоретические основы трех течений революционного народничества - бунтарского (анархического), пропагандистского и заговорщического.

В 1874 г., опираясь на идеи М.А. Бакунина, более 1000 молодых революционеров организовали массовое "хождение в народ", надеясь поднять крестьян на восстание. Результаты были ничтожны. Народники столкнулись с царистскими иллюзиями и собственнической психологией крестьян. Движение было разгромлено, агитаторы арестованы.

"Земля и воля" (1876-1879). В 1876 г. уцелевшие участники "хождения в народ" образовали новую тайную организацию, с 1878 г. принявшую название "Земля и воля". Ее программа предусматривала осуществление социалистической революции путем свержения самодержавия, передачу всей земли крестьянам и введение "мирского самоуправления" в деревне и городах. Во главе организации стояли Г.В. Плеханов, А.Д. Михайлов, С.М. Кравчинский, Н.А. Морозов, В.Н. Фигнер и др.

Было предпринято второе "хождение в народ" - для длительной агитации крестьян. Землевольцы также занимались агитацией среди рабочих и солдат, помогли организовать несколько стачек. В 1876 г. при участии "Земли и воли" в Петербурге на площади перед Казанским собором была проведена первая в России политическая демонстрация. Перед собравшимися выступил Г.В. Плеханов, призвавший бороться за землю и волю для крестьян и рабочих. Полиция разогнала демонстрацию, многие ее участники были ранены. Арестованных приговорили к каторге или ссылке. Г.В. Плеханову удалось скрыться от полиции.

"Народная воля". Ее возглавили А.И. Желябов, А.Д. Михайлов, СЛ. Перовская, Н.А. Морозов, В.Н. Фигнер и др. Они входили в Исполнительный комитет - центр и главный штаб организации.

Программа народовольцев отражала их разочарование в революционной потенции крестьянских масс. Они считали, что народ задавлен и доведен до рабского состояния царским правительством. Поэтому своей главной задачей они полагали борьбу с этим правительством. Программные требования народовольцев включали: подготовку политического переворота и свержение самодержавия; созыв Учредительного собрания и установление в стране демократического строя; уничтожение частной собственности, передачу земли крестьянам, фабрик - рабочим. (Многие программные положения народовольцев восприняли на рубеже XIX-XX вв. их последователи - партия социалистов-революционеров.)

Народовольцы провели ряд террористических акций против представителей царской администрации, но главной своей целью считали убийство царя. Они предполагали, что это вызовет политический кризис в стране и всенародное восстание. Однако в ответ на террор правительство усилило репрессии. Большинство народовольцев было арестовано. Оставшаяся на свободе С.Л. Перовская организовала покушение на царя. 1 марта 1881 г. Александр II был смертельно ранен и через несколько часов скончался.

Этот акт не оправдал ожиданий народников. Он еще раз подтвердил неэффективность террористических методов борьбы, привел к усилению реакции и полицейского произвола в стране. В целом деятельность народовольцев в значительной степени затормозила эволюционное развитие России.

В 1883 г. в Женеве была основана группа «Освобождение труда» (В.И. Засулич, П.Б. Аксельрод, Л.Г. Дейч, В.Н. Игнатов), которая занималась пропагандой идей Маркса и выработкой собственной программы политической борьбы.

В 1883 г. в Петербурге Димитр Благоев объединил социал-демократические кружки в «Партию русских социал-демократов» (разгромлена царской охранкой в 1887 г.).

В 1885 г. П.В. Точисский организовал группу «Товарищество Санкт-Петербургских мастеров», которая после разгрома переформировалась в «Социал-демократическое общество».

В 1887 г. в Казани Н.Е. Федосеев создал несколько студенческих кружков. М.И. Брусилов объединил питерских рабочих в 20-ти кружках.

В 1894 г. образован «Московский союз борьбы за освобождение рабочего класса».

В 1895 г. в Петербурге В.И. Лениным создан «Союз борьбы за освобождение рабочего класса».

В начале века в Штутгарте под редакцией П.Б. Струве начал издаваться журнал «Освобождение», в котором отражались идеи либерально-земской оппозиции.

В 1902 г. В.М. Черновым и Б.В. Савинковым образована партия социалистов революционеров (эсеров), ставившая своей задачей уничтожение самодержавия и построение социалистического общества.

В конце 19 в. создана Российская социал-демократическая рабочая партия (РСДРП). На 1 съезде в Минске был избран Центральный комитет партии и опубликованы ее основные цели. В основе программы - идеи К. Маркса в сочетании с российскими революционными традициями.

Противниками социал-демократов являлись легальные марксисты (П.Б. Струве, С.Н. Булгаков, Н.А. Бердяев и др.). В 1894 г. Струве изложил программу развития России. Ленин подверг резкой критике всю систему взглядов легальных марксистов.

Итоги

Общественное движение во второй половине XIX в., в отличие от предшествующего времени, стало важным фактором политической жизни страны. Многообразие направлений и течений, взглядов по идейно-теоретическим и тактическим вопросам отразило сложность общественной структуры и остроту социальных противоречий, характерных для переходного времени пореформенной России. В общественном движении второй половины XIX в. еще не сложилось направление, способное осуществить эволюционную модернизацию страны, но были заложены основы для формирования в будущем политических партий.

Концепция капитализма строится М. Вебером на основе анализа определенных черт крупной промышленности. В результате конструируется «идеальный тип» капиталистического хозяйства и утопия капиталистической культуры, т.е. культуры, где господствуют только интересы реализации частных капиталов» 2 .

Капитализм, по Веберу, в тех или других формах существовал во все периоды человеческой истории, но капиталистический способ удовлетворения повседневных потребностей присущ только Западной Европе и притом лишь со второй половины XIX столетия. Начатки капитализма в предшествующие эпохи являются лишь его предвестниками, а немногие капиталистические предприятия XVII в. могли бы быть вычеркнуты из тогдашней хозяйственной жизни, не вызывая в ее течении разрушительных перемен.

Формы хозяйствования, создаваемые в древности, средневековье и в раннее новое время, являют, по мнению Вебера, различные формы нерационального капитализма. К нерациональным видам капитализма Вебер относит капиталистические предприятия с це-

1 Вебер М. Избранные произведения. С. 365.

2 Там же. С. 390.

СОЦИОЛОГИЯ ГЕРМАНИИ 389

лью откупа, с целью финансирования войн, авантюристический, торговый, ростовщический, спекулятивный капитализм. Все эти формы капитализма базируются на военной добыче, налогах, доходах по должности, должностных злоупотреблениях, на взимании и людской нужде.

Историческое развитие, указывает Вебер, вплоть до XVIII в. шло в направлении все большего и большего уменьшения свобод для рынка: аренда казенных имений всюду заменялась наследственным владением, откупщиков сбора налогов всюду заменяли финансовые чиновники, вместо свободной сдачи государственных подрядов предпринимателю создавались принудительные трудовые повинности подданных, классы делились на профессиональные группы с наследственно закрепленным занятием, на которые возлагались государственные тяготы с круговой порукой. Вообще все население наследственно прикреплялось либо к занятию и ремеслу, либо к клочку земли, росло количество государственных повинностей и работ. Принцип общинности и круговой поруки, рост государственных повинностей и сыска, наследственное прикрепление к занятию - все это препятствовало развитию капитализма. Рациональному капитализму, т.е. свободному рыночному развитию, не находилось места.

Рациональный капитализм формируется только тогда и там, где возникают условия для существования свободного рынка, свободного обмена, купли и продажи деятельностей, товаров и услуг. Он является тем более рациональным, чем более опирается на массовое производство и массовый сбыт.

Свое исследование рационального капитализма Вебер ведет по четырем направлениям. Он выявляет, во-первых, закономерности становления экономики капитализма. Во-вторых, становление социальной сферы капитализма - гражданского общества и соответствующей системы социальной стратификации. В-третьих, становление национального государства и рационального права. В-четвертых, процесс рационализации духовной жизни и становление новой рациональной капиталистической этики.

Все указанные сферы при этом не объединены причинно-следственной системой отношений, они находятся в отношении соотнесенности друг с другом. Фактически основные идеи и теоретические схемы становления и функционирования капиталистического общества изложены Вебером соответственно в четырех его Работах: «История хозяйства», «Город», «Политика как призвание и профессия», «Протестантская этика и дух капитализма». Во всех

История социологии

четырех работах продемонстрирован процесс становления капитализма как процесс рационализации всех сторон экономической, социальной, политической и культурной деятельности.

Экономика капитализма. Вебер дает следующее определение экономики капитализма: «Капитализм имеется налицо там, где производственно-хозяйственное удовлетворение потребностей некоторой группы людей, независимо от рода этих потребностей, осуществляется путем предпринимательства; специально-рациональное капиталистическое производство есть производство на основе капиталистического расчета,... т. е. ведет счетный контроль своей доходности посредством новой бухгалтерии и составления баланса» 1 . Эпоха же может быть названа типично капиталистической лишь в том случае, когда удовлетворение потребностей капиталистическим путем совершается в таком объеме, что с уничтожением этой системы перечеркивается сама возможность их удовлетворения вообще. Говоря о причинах становления рационального европейского капитализма, Вебер указывает, что он не был вызван к жизни ни увеличением народонаселения, ни притоком благородных металлов. Не имели значения для его возникновения и причины географического характера, такие, как близость к Средиземному или другим морям. Капитализм, согласно Веберу, возник в лежащих внутри страны индустриальных городах, а не в приморских торговых центрах Европы.

Колониальная политика XVI-XVLII столетий также оказала незначительное влияние на становление капитализма как хозяйственной сферы. Вебер фиксирует, что приобретение европейскими государствами колоний привело к накоплению в метрополиях колоссальных богатств. Возможность такого накопления богатства во всех без исключения странах опиралась на власть, прежде всего на государство. Однако, повлияв столь сильно на накопление состояний внутри Европы и породив значительное количество богатых людей, живущих рентой, она лишь в незначительной степени содействовала развитию капиталистической организации промышленности. Вебер невысоко, в отличие от К. Маркса и В. Зомбарта, оценивает роль и влияние колониальной политики на развитие капитализма.

Потребности армии и стремление к роскоши также не играли в процессе становления капитализма особой роли. Позиция, например, Зомбарта, приписывающая армии главную роль в создании спроса на капиталистическом рынке сбыта, представляет-

1 Вебер М. История хозяйства. Пг., 1923. С. 176.

СОЦИОЛОГИЯ ГЕРМАНИИ

ся Веберу неправомерной. Уже в работе «Город» он отказывается, например, рассматривать греческие полисные и средневековые городские экономики, ориентированные на войну, в качестве прообразов капиталистических экономик. Потребности армии, и это наблюдается как в европейских, так и в неевропейских странах, во все большей и большей степени удовлетворялись силами самого государства, учреждением государственных мастерских для производства предметов амуниции и вооружения. Капитализм возникает вне рамок армии и государства, хотя и не без их помощи.

Для Вебера главным фактором, способствовавшим формированию и расширению спроса продуктов капиталистической экономики, была скорее демократизация предметов роскоши, которая и представляла собой решительный поворот к капитализму, поскольку означала возникновение потребности в промышленном производстве, ориентированном не на войну и не на нерациональную спекуляцию, а на массовый товарный рынок. Фабричное производство изделий массового сбыта, демократизация потребления дали в свою очередь решительный толчок к реализации чисто капиталистической идеи - получать прибыль путем удешевления производства и понижения цен. Вебер пишет: «Не развитие капитализма предшествовало понижению цен, но, наоборот, сначала относительно упали цены, а затем уже появился капитализм» 1 .

Стремление к предпринимательству, стремление к наживе, к денежной выгоде само по себе, также отмечает Вебер, ничего общего не имеет с капитализмом. Это стремление в равной мере наблюдалось и наблюдается у официантов, врачей, художников, чиновников-взяточников, солдат, разбойников, посетителей игорных домов и у нищих. Безудержная алчность в делах наживы не тождественна капитализму и еще менее его духу. «Капитализм может быть идентичным обузданию этого иррационального стремления, во всяком случае, его рациональному регламентированию» 2 . Капитализм тождествен стремлению к наживе в рамках непрерывно действующего рационального капиталистического предприятия в форме непрерывно возобновляющейся прибыли, в форме рентабельности. Там, где существует рациональное стремление к капиталистической прибыли, там соответствующая деятельность ориентирована на учет капитала, т.е. направлена на планомерное использование материальных средств и личных усилий для получения прибыли таким образом, чтобы конечный доход предприятия

1 Вебер М. История хозяйства. С. 176.

2 Вебер М. Избранные произведения. С. 48.

История социологии

превышал капитал, т.е. стоимость использованных материальных средств. Именно этот процесс и составляет основу рационального капиталистического предпринимательства.

Предпосылками, основами и характерными чертами капиталистического хозяйства Вебер считает: 1) частную собственность на материальные средства производства, 2) свободу рынка, 3) рациональную технику, 4) рациональное право, 5) свободу труда, 6) коммерческую постановку хозяйства. В дальнейшем привносится еще один момент - 7) биржевые операции. Они приобретают особое значение, когда капитал выливается в форму свободно функционирующих ценных бумаг. К этому следует добавить, что неизбежными спутниками капиталистического хозяйственного порядка уже в XIX в. стали экономические и социальные кризисы: хроническая безработица, голод, перепроизводство, политическая нестабильность и как результат - 8) появление рационального социализма. Необходимым условием развития капитализма стало 9) формирование организации информации и транспорта. В XIX в. средством распространения экономической информации стали газеты. Железные дороги вызвали не только в области общения между людьми, но и в хозяйственной жизни величайший из переворотов, какие совершались в истории.

Современный капитализм органически связан с такой формой организации промышленного процесса, как фабрика. Вебер подчеркивает, что современная рациональная организация капиталистического предприятия немыслима без господствующего в современной экономике отделения предприятия от домашнего хозяйства, юридически оформленного разделения капитала предприятия и личного имущества предпринимателя, с одной стороны, и тесно связанной с этим рациональной бухгалтерской отчетности - с другой. Отличительной чертой фабрики является также применяемая техника - паровая машина и общая механизация процесса труда. Специфическое качество этой техники заключается в том, что в отличие от предшествующих эпох, когда орудия труда служили человеку, на фабрике эпохи капитализма человек подчинен технике.

Становление технической части «проекта фабрики» было связано с тремя главными направлениями развития. Во-первых, уголь и железо освободили технику, а вместе с тем и возможность производства от рамок, связанных с применением органических материалов, прежде всего дерева (XV-XVIII вв.). Во-вторых, механизация процесса производства благодаря применению паровой

СОЦИОЛОГИЯ ГЕРМАНИИ

машины освободила его от подчинения органическим рамкам человеческого труда. В-третьих, при содействии науки производство освободилось от устаревших традиционных способов.

Кроме того, для становления такой новой формы производственной организации, как фабрика, необходимо было использование рабочей силы, лишенной иных средств к существованию, кроме свободного найма. Фабрика - это, как подчеркивает Вебер, рациональная организация свободного труда в форме предприятия. Первоначально новая форма производства рекрутировала рабочую силу принудительными мерами. Примерами могут служить законы королевы Елизаветы в Англии. Другим источником рабочей силы были разорявшиеся мелкие ремесленные мастера. Однако государство принимало принудительные законодательные меры не только к рабочим, но к предпринимателям. Если в течение всех средних веков трудящемуся нередко самому приходилось сбывать на рынок свой продукт, то теперь законодательству приходилось защищать рабочего от навязывания ему функций сбыта и обеспечивать ему денежное вознаграждение. Это радикальным образом изменило ситуацию и резко подстегнуло развитие рынка товаров и денег, создало основу для демократизации потребления и становления капитализма в целом.

Становление гражданского общества как социального строя капитализма. Становление гражданского общества, социальной стратификации, основных социальных групп и общностей Вебер связывает с развитием городской жизни. Роль городов в социальной истории, в истории культуры огромна. Развитие искусства, науки, религии, становление теологического мышления - все это становится и развивается, по мнению Вебера, именно в рамках города.

Вопрос о том, следует ли назвать данный населенный пункт городом, решают не пространственные его размеры, а соображения хозяйственного свойства. Город - это торговый и ремесленный центр. Город возникает как результат намерения «использовать в торговле земельную ренту», торговля имеет решающее значение Для возникновения города. В городе селились, чтобы торговать, заниматься ремеслом, получать земельную и денежную ренту. Город - это еще и крепость. Город - это местопребывание власти, в том числе и духовной. Но главное состоит в том, что город - это общинный союз, и именно таковым он предстает на Западе. Европейский город возникал прежде всего как союз для обороны, как объединение граждан, экономически способных организовать

Конец работы -

Эта тема принадлежит разделу:

История социологии (XIX - первая половина XX века)

Классический университетский учебник.. серия основана в году по инициативе ректора.. мгу им м в ломоносова академика ран в а садовничего..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ:

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

| Твитнуть |

Все темы данного раздела:

История социологии

3. Парк Р.Э.

Краткая биография

Дж. Г. Мид (27 февраля 1863 г.) родился в г. Саут-Хадли штата Массачусетс. Он был вторым ребенком и единственным сыном Хайрама Мида, пастора конгрегационалистской церкви городка, и Элизабет Сторрз

Социальная форма жизни

Писать о Джордже Герберте Миде как социологе - задача не из легких. Это все равно, что писать о социологе Зигмунде Фрейде или Карле Марксе. Всех троих социологами «сделало» время, а

С

История социологии

не способен видеть, что там. ...Но он не теряет сознания в другом смысле. ...Потеря сознания не означает потерю некоторой реальной сущности, но только разрыв чьих-либо отношений с опытным восприят

Self, или мое собственное Я

Итак, в основе рассуждений Мида о характере и свойствах социального лежит понимание не природы человека,а специфики человеческого опыта.Ученого интересует функцион

Социализация

В нормальном случае человек начинает соотносить себя с другими вскоре после рождения. Однако в раннем детстве дитя, как, правило, «обращается к своему собственному Я в третьем лице. По сути своей

История социологии

социального или группового поведения, в котором оно вместе с другими участвует»3.

Мое собственное Я, таким образом, воплощает в себе всю совокупность социальных связей, ко

И те, или Я-субъект и Я-объект

Способность эта, по Миду, зиждется на динамической, точнее, диалогической природемоего собственного Я, не имеющего постоянного, ярко выраженного центра и работающего в «двух режим

Социальное действие

Действие - всеобъемлющее и постоянно присутствующее в социальной теории Мида понятие. «...Все происходит в теле действия. Это действие может быть отложенным, но не существует ничего, что было бы с

История социологии

степени раздражения и злобы (а). Положим, его ответчик (В) в ужасе и страхе отступает (Ь). Поведение А указывает нам на содержание его действий а, поведение В - на Ь. Но о каком взаимопонима

Язык - это социальный процесс

Обретение смыслового пространства немыслимо без языка - самого важного и значимого символа, повсеместно используемого людьми в социальной жизни. Понятие «язык» у Мида много шире понятия «речь», ибо

История социологии

себе его смысл. Мы, кроме того, строим свою речь в зависимости от нашего представления о своем собеседнике. «Именно через такое участие - принятие позиций других - формируется особый характер

О роли науки и призвании ученого

За каждой социальной схемой всегда стоит представление ученого об «идеальном», или наиболее разумном, устройстве общества. Если исследователь с самого начала стремится воспроизвести его в своей т

Символический интеракционизм в современной социологии

Вотечественной комментирующей литературе традиционно выделяют три направления развития интеракционизма после Мида. Первые два получили свое название по местоположению академически

Социология США

ят Мэнфорд Кун, Уильям Колб, Т. Партленд, Бернард Мельцер, Ларри Рейнольде. Обвиняя Чикагскую школу в фетишизации повседневной жизни, они ратуют за возвращение макроанализа в социологию. Для них та

История социологии

враждебное окружение. С точки зрения действующего лица, мир становится менее «рациональным», т.е. менее подвластным контролю, проблемным. Наблюдается информационная асимметрия: не «обобщенный

Социология Питирима Сорокина

Два периода творческой биографии 11.А. Сорокина (общая характеристика)

Выдающийся социолог XX столетия Питирим Александрович Сорокин (1889-1968) вошел в историю мировой на

История социологии

диций. Мать П. Сорокина была из народности коми, и мальчик с детства свободно пользовался двумя языками.

Свое начальное и среднее образование П. Сорокин получил в провинциальных школа

История социологии

Как ученый-социолог П. Сорокин формировался под влиянием своих первых учителей, крупнейших представителей отечественного позитивизма, прямых последователей О. Конта и Г. Спенсера. От них он унасл

История социологии